The reason why I chose teaching debate as my career was that I wanted to give back to this community. I wanted to see people grow and also be part of that adventure with them.

我之所以选择教授辩论作为我的职业,是因为我想回馈这个社群。我希望能够看到人们因辩论而成长,并乐于和他们一起共同经历这场冒险。

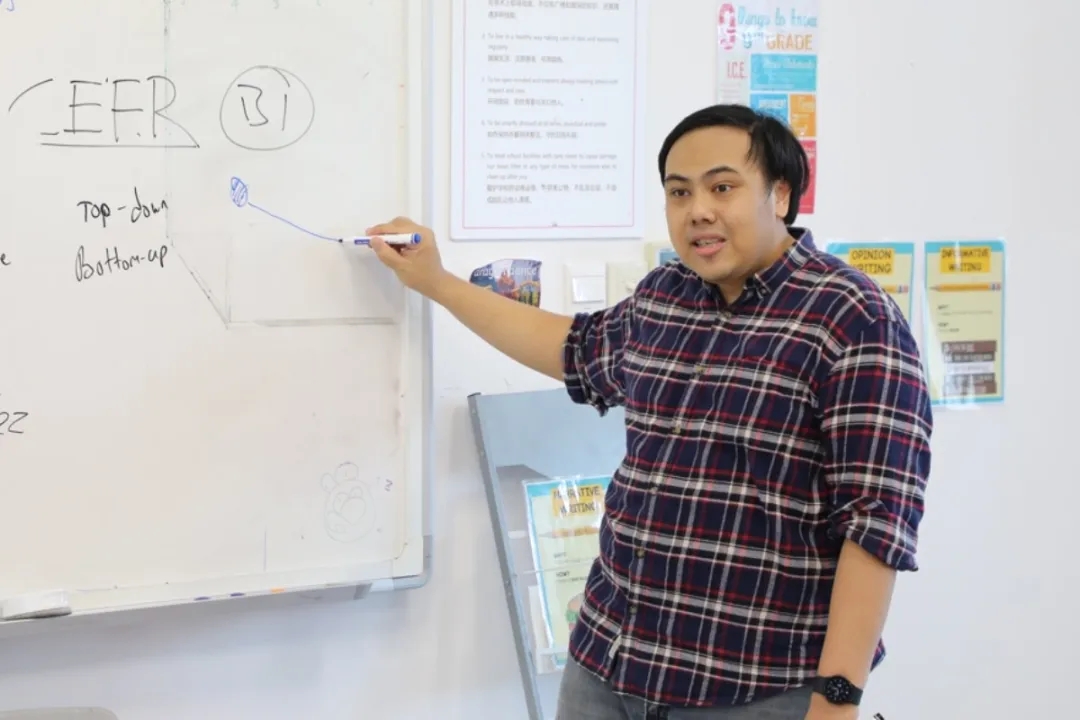

—— Coach Azim

他,两次荣获马来西亚全国辩论联赛冠军;他,领导创建了马来西亚大学辩论赛;他,有5年的辩论教学经验,对PF、BP、WSC、WSDC等比赛都颇有经验与心得。

他是从什么时候开始接触辩论的?曾在辩论之路上遇到过什么困难?卫冕的背后又有什么独特的秘籍?他认为辩论给他带去的最有意义与价值的东西是什么?

在辩论的舞台上摘得了自己满意的成绩后,他为何选择走上辩论教育之路?他将在英锐为大家带来怎样精彩纷呈的课程?他希望学生们能从中有怎样的收获?对于正在或将要开启辩论之路的同学们,他又有什么话想对大家说的呢?

让我们跟随小编的镜头与文字,

一起走进Azim的辩论与辩论教育故事!

Azim

马来西亚马拉理工大学传播学荣誉学士;

蝉联2018 & 2019年马来西亚全国辩论联赛冠军;

在2018-2019担任马来西亚辩论委员会主席期间,创建了马来西亚大学辩论赛;

在2018-2019担任亚裔英国议会制辩论执行委员会主席期间,主持并领导了亚洲辩论社区团队代码系统的创建;

5年马来西亚演讲与辩论机构教学经验,负责包括演讲和辩论课程在内的6门软技能教育课程的研发;

对PF、BP、WSC、WSD等比赛颇有经验和心得,曾指导学生在2024 WSDA全国总决赛中荣获PF高中组八强。

投身辩论启征程,蝉联冠军展锋芒

与众多自幼便开始接触辩论的学生不同,Azim直到步入大学才正式涉足辩论领域。在那之前,他所就读的学校也曾组织过一些辩论活动,不过他在其中扮演的角色非常简单——发言稿通常都是由老师帮忙准备好的,他只需要完成“起立-读稿-坐下”这一套机械的流程即可。在Azim的眼中,这段经历称不上是真正的辩论,但却也在无形之中激发了他对辩论的好奇与兴趣。2016年,当Azim踏入马来西亚马拉理工大学开启深造之旅时,他惊喜地发现,这所学校拥有亚洲名列前茅的辩论社团——正是在这里,命运的齿轮开始转动,他得以真正意义上地接受辩论的洗礼与锤炼,开启了披荆斩棘、乘风破浪的漫漫辩论征程。

进入社团的第一年,Azim怀着满腔热忱,潜心学习流行于马来西亚大学间的三种辩论形式——亚洲议会制辩论(Asian parliamentary Debate)、澳大利亚议会制辩论(Australasian parliamentary Debate)以及英国议会制辩论(British parliamentary Debate),努力提升自己的辩论技巧和思维能力。然而事与愿违,一切并没有Azim想象中的那样顺遂。在日常比赛的过程中,他和搭档遇到了许多实力强劲的对手,而比赛的结果可想而知——失败成为了他们的家常便饭。回忆起那段不断打怪升级的艰难时光,Azim仍旧历历在目:“那时,我们的位次甚至经常在中下游徘徊。运气足够好的时候,我们还是能够击败顶尖队伍的。但令人遗憾的是,这样的幸运时刻少之又少,几乎90%的时间里,我们都会遭遇失败。”可即便如此,Azim也从未有过放弃的念头。他始终坚守着对辩论的热爱,期待着有一天能够在千锤百炼后突破自我的局限,在辩论场上崭露头角。

念念不忘,必有回响。终于,经过了两年的不断学习与实战,在2018年的马来西亚全国校际辩论赛上,Azim一举夺冠,并又在2019年蝉联冠军!马来西亚全国校际辩论赛采用英国议会制辩论。和我们都较为熟悉的公共论坛式辩论大相径庭,它使用的是即兴辩题,涵盖政治、经济、社会、法律等诸多领域。每场比赛开始前,选手只有15分钟的时间对刚拿到手的辩题做准备,且准备期间不允许使用任何电子设备。这就意味着参赛者们在每场比赛中都需要面临全新的主题与挑战,非常考验选手的知识储备、战略决策能力以及临场反应速度。面对形形色色、才华横溢的对手,Azim和他的搭档一起竭尽所能、全力以赴,以黑马之姿在一众优秀的队伍中杀出重围,取得如此傲人的成绩!

谈及这段羡煞旁人的辉煌经历,Azim却谦逊地表示,这个结果离不开教练的悉心栽培,也离不开幸运之神的垂怜眷顾。但我们可以想象,在这几句看似轻描淡写的话语背后,是Azim曾付出过的多少精力与汗水!谈及自己夺冠的秘诀,Azim告诉我们,除了进行大量的辩论训练以外,他还热衷于阅读。而他和同龄人相比具备的优势可能恰恰就在于此:“我每天都会花费一定的时间阅读新闻、积累素材,并把它们运用到辩论里。”对政治、经济、社会等时事的了然于胸,让他在这场紧张的“闭卷考验”里更加游刃有余。这两座沉甸甸的奖杯背后,也凝聚着Azim不舍昼夜的努力以及对辩论深沉的热爱。

雄心壮志怀宏愿,传道授业谱新篇

从籍籍无名的辩论小卒,到万众瞩目的卫冕冠军,这条路Azim走了整整两年,“厚积薄发”一词在他身上体现的淋漓尽致。回望自己的辩论旅程,虽然最终抵达了自己心之所向的彼岸,但Azim也常常心生感慨,如果自己能早点遇见辩论那该多好!

在马来西亚,就如他曾经就读的那种规模较小的中学,往往缺乏良好的辩论教育与实践环境。这种相见恨晚的遗憾,驱使着他在自己参加辩论之余,毅然决然地选择投身于辩论教育事业,致力于为更多年幼的孩子创造辩论的契机。谈起这个宏伟的心愿,Azim的眼眸闪闪发亮:“年龄不应该成为辩论的阻碍。我想以这种方式来回馈社会,让尽可能多的学生拥有参与辩论的机会,成长为更具才华的青年!”

因此,早在2018年,他就以实习生的身份加入了马来西亚演讲与辩论协会。那时的他肩负着双重重任,一方面要自己筹备比赛,另一方面还要训练刚入校的大一新生,将自己的辩论技巧倾囊相授。仿佛冥冥之中注定的一般,当Azim凭借出色的表现荣膺全国冠军之时,由他训练的这支新生队伍也在同一时间挺进了一个比赛的四分之一决赛。对于第一次教授学生的Azim来说,这无疑是莫大的激励。这更加坚定了他走下去的决心,也让他也对未来的教育工作充满了憧憬与期待。本科毕业后,他顺利在协会转正。在他毫无保留的教导下,他带领的这支队伍也在各类全国乃至国际赛事上大放异彩,一路高歌猛进、屡战屡胜。

亲眼见证了学生们如此迅猛的成长,Azim的内心充盈着强烈的幸福与满足。他仍清楚地记得,最初给学生上课时,他们害怕开口说话,甚至会因为逃避发言而躲到桌子下面。然而,在短短的一年时间后,他们已经能够在没有任何准备的情况下,发表一段长达7分钟的完整陈词,能够勇敢地踏上越来越大的舞台、参加一场又一场的比赛。从当初的青涩胆怯,到如今的锐意进取,Azim仿佛在他们身上窥见了自己曾经跌跌撞撞却又勇往直前的影子。“今年,我还再次见到了一位以前教过的高中学生,现在他已经能在大学辩论队里独当一面了。我的很多学生都在各方面有了极大的提升与进步,我由衷地为他们感到骄傲。”或许教育的意义正在于此吧——它绝不仅仅只是知识的传授,更是一场心灵的浇灌与播种!看着那些幼小的芽儿盛开出灿烂的花朵,每一位教育工作者都会为此感到由衷的欣慰与触动。这也是Azim一直孜孜不倦地耕耘在辩论教育事业第一线的动力源泉。

如今,Azim从事辩论教育事业已超过五年,他一心专注于推进这项事业的蓬勃发展,和不同年龄段的孩子们一起解锁这场充满挑战与希望的冒险之旅。他在这条路上坚定不移地前进,旨在用自己的力量影响更多的学生。

异国他乡拓视野,因材施教挥优势

在马来西亚积累了丰富的辩论实战与教学经验后,Azim毅然决然地选择奔赴中国,开启他辩论教学事业的下一篇章。事实上,这并不是Azim第一次来中国。此前,他曾以裁判的身份前往上海和北京裁比赛,只不过两次停留的时间都很短短。而这次来中国从事长期的教学工作,他有更充裕的时间感受这里的风土人情,也有更充分的机会和中国的孩子亲密相处,在比较研究中为未来的教育事业积累国际化的经验。

当被问到选择来华发展的缘由,Azim直言不讳:“我受到了身边朋友、同僚们的影响,他们当中有很多人迁居到中国,也像我一样从事演讲辩论的教学工作。他们的所分享的经历与见闻让我对中国的教育环境充满了向往!”Azim表示,据他所知,在中国从事教育工作往往能够收获更多的成长和满足。因为中国的家长和学校对学生教育有着极高的热情与参与度,他们积极关注孩子的学习与成长,能为教育工作者提供强有力的支持与配合。他坚信在这样充满活力和变化的环境中,自己也能收获不一样的成长与蜕变。

Azim在中国教学的第一站,从WSDA的暑期综合学术营开始。Azim接手的第一个Lab里的学生是营地中年龄最大、也是最富有辩论经验的。Azim表示,每一个孩子都充满了无尽的好奇心,时常向他抛出五花八门的问题,从宇宙奥秘到生活琐事,思维的触角延伸到世界的各个领域。单从这点来看,Azim认为他们和自己曾教过的马来西亚的学生没有太大的差别:“孩子们好像都是这样的,他们有着这个年龄段特有的好奇与机敏。当我给大家解释事物运转的机制原理时,他们往往会用专注的眼神望着我,努力理解我说的话。这让我总是不禁感叹,孩子们对知识的渴求竟是如此的强烈和真挚。”

对于Azim而言,中马两国学生间的差异更多体现在语言水平与应用方面。根据一段时间的观察与体会,Azim表示,在马来西亚,英语作为第二语言被广泛地使用于日常和工作中;而中国的许多学生虽然也接受了越来越丰富的英语教育,但由于日常生活中的使用场景较少,同学们对英语的学习更依赖课堂和学习环境,口语的自然度和流利度就会有所区别。与此同时,马来西亚的英语教育注重实际应用,教学内容贴近生活,而中国的英语教育则会更关注语法、词汇等基础与学术导向的内容。因此,Azim也不断的对自己一贯而来在马来西亚的教学方式进行调整,尽力符合中国学生们的情况与需求,真正做到因材施教。

而提及自己的教育理念,Azim的目光炯炯:“我希望我的学生们不仅能够成为优秀的辩手,更能成为对世界充满好奇的探索者。”他的教学风格鲜明,主张让学生尽可能广泛地学习有益的知识,而不必拘泥于当下的课程。只要对学生的发展有益的东西,他都会鼓励学生去涉猎。他也特别注重培养学生的好奇心,引导学生不断地去提问,勇敢地去探索未知的领域。这样的教学宗旨与他自身的辩论经历密不可分——Azim坚信,好奇心是学习的驱动力。正是怀揣着对未知世界的好奇,主动去探索、追寻知识的奥秘,Azim才能够不断地拓展自己的知识储备,以更清晰的逻辑、更丰富的例证和更深刻的见解,有力地阐述自己的观点,最终在全国大型舞台上的思想交锋中脱颖而出。而他的这一能力,不仅能让他在辩论中发挥优势,更是他学无止境的人生中一笔无比宝贵的财富。

砥砺前行迎曙光,传递经验引后辈

诚如Azim告诉我们的那样,他的辩论之路远没有“冠军辩手”这一头衔所展现出来的那般光鲜亮丽。在相当长的一段时间里,他都在为靠后的名次而懊恼、为长久的停滞而沮丧。我们无法忽略的是,对于任何一位全身心投入辩论的辩手而言,每一场比赛的幕后都充满了辛勤的汗水,每一次精彩表现的背后都承载着无数次的挫折与磨练。而这一路走来,已成功在漫漫辩论征途上拨云见日的Azim最想分享给大家的经验可以总结为以下四点:

不要害怕辩论或公共演讲

很多时候,恐惧源于未知和不确定性。在尚未尝试辩论之前,我们常常会在心中不自觉地将其难度无限放大,从而给自己设置了重重心理障碍。但实际上,当你鼓起勇气,真正地迈出第一步,并全身心地投入其中时,就会惊喜地发现,辩论其实并没有想象中那么难。或许在最初,你会紧张得声音颤抖、思绪混乱,但随着经验的积累,你会逐渐找到属于自己的节奏,变得越来越得心应手。甚至,辩论会成为你的“第二天性”。因此,不要害怕辩论或是在公共场合发表观点,因为每一次的自信开口、每一次的观点阐述都将是对自我的突破和提升。

一切经历都是学习的宝贵机会

开始接触辩论后,Azim建议大家在几周或是几个月的学习后就可以尝试参加比赛了。台下的练习固然重要,但如果一直没有走上台去实战,那么所有的努力都不过是自我陶醉式的自娱自乐。无论结果是胜是负,比赛都是拓宽视野的绝佳契机。在比赛的过程中,面对对手的犀利攻击和巧妙反驳,我们需要迅速地思考应对策略,锻炼自己的应变能力和逻辑思维能力。即使最终未能取得胜利,我们也能从对手的表现中汲取经验,从评委的点评中发现自身的不足,从而明确改进的方向,为下一次的挑战做好更充分的准备。

不害怕失败是成功的前提

对于每一位辩手而言,失败是成功路上不可避免的一部分,没有谁能够一帆风顺地直达胜利的彼岸。如果因为害怕失败而不敢尝试,那么你就永远无法触及成功的曙光。这个过程就像婴儿蹒跚学步一样,你会被障碍绊倒,你会需要借助四肢来爬行,但慢慢地,你会发现自己能在跌跌撞撞中走上几步了。每一次的失败都是一次宝贵的教训,它让我们更加清晰地认识到自己的不足之处。正是在不断的失败与挫折中,我们积累了经验、磨练了意志、提升了能力,从而逐渐向成功靠近。

建立锚点,每次进步一点点

在刚开始参加辩论比赛的那段时间里,有一次,Azim的队伍发挥的不尽人意,在所有参加比赛的队伍中排名倒数第二。但Azim并没有因此一蹶不振,而是选择了一个非常卓有成效的做法来帮助自己进步——不去想那些暂时还遥不可及的领奖台,Azim和他的队友一起为自己设下了一个“在下次比赛中进步一名”的锚点。这样一来,他们需要面临的问题就变得非常具体:触及这个名次,保持这个名次,然后再一次实现超越。就是这样,在原有的水平基础上,每次进步一点点,分阶段地获得提升,Azim一步步摘得了他梦寐以求的冠军奖牌。

最后,在采访接近尾声的时候,Azim满怀期待地向我们透露,此次来到中国,除了继续发展自己的辩论教育事业之外,他还想在工作的间隙前往中国的各个角落旅行,尤其是他一直心驰神往的西安。Azim一直以来都对中国的历史与文化抱有浓厚的兴趣。他渴望亲身走进西安,去探寻那古老的城墙、辉煌的宫殿,感受岁月沉淀下的历史韵味。在辩论之外,他期待能通过这一场场未知的旅行让自己真真切切地感受到中马之间的文化碰撞与交流,拓宽自己的视野,丰富自己的内心世界 ,然后再把自己在旅途中的所见所闻所感融入到日后的辩论素材与教学中去。或许,这也便是辩论之于他而言的更深层次的意义——不断的在生活中去体验、发现、思考,勇敢、包容的走向世界,去拥抱不同文化的无限魅力!

免费留学评估